システム開発の一括契約と多段階契約~特徴と選択のポイント~

一括契約と多段階契約

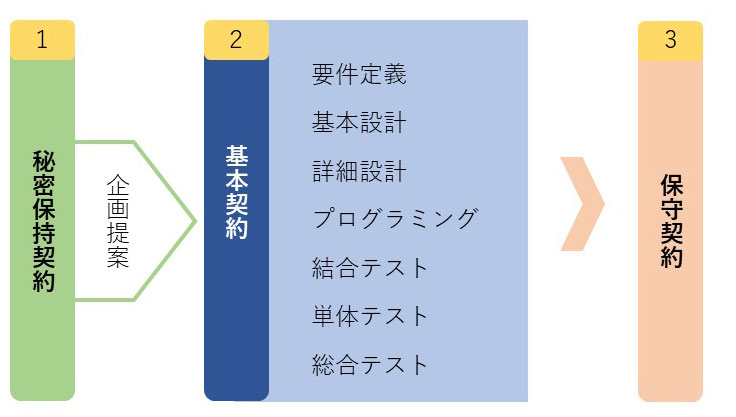

一般論として、システム開発委託は、素人である発注側(ユーザー)は、職業専門家である受注側(ベンダー)が最も合理的な方法を提案してくれることを期待して、ヒアリングから納品までの全工程を一括して発注します。これが一括契約方式です。

ですが、実際のシステム開発工程とは、企画提案から納品までに何段階もの工程があり、目的の成果と作業の性質が異なる工程ごとに切り分けて契約を締結する場合があります。これが多段階契約方式です。

一括契約方式

一般的には ①秘密保持契約と ②業務委託契約(準委任と請負の混合契約) の2通の契約で完了します。

そして必要に応じて ③保守契約を締結します。

| ||

| 受注側(ベンダー) | 発注側(ユーザー) | |

| メリット | •早期に全工程の受注が確定する。 •顧客との信頼関係を構築し、長期的な関係へと発展させる可能性が高まる。 | •プロジェクト全体の費用が契約時に確定するため、予算管理が比較的容易 。 •ベンダーが一括で責任を負うため、交渉相手と責任の所在が明確になる。 |

| デメリット | •仕様変更等を原因として追加工程が生じても、請求額の上乗せが難しい場合がある。 •プロジェクトの途中で大きな問題が発生した場合、不払いなどの紛争に発展するリスクが比較的高い。 | •ベンダーが仕様変更が生じる可能性を想定にいれて、多めに見積りを算出する可能性がある。 •予算について一度合意ができても、仕様変更等を原因としてそれ以上の費用負担が必要になることもある。 |

多段階契約方式

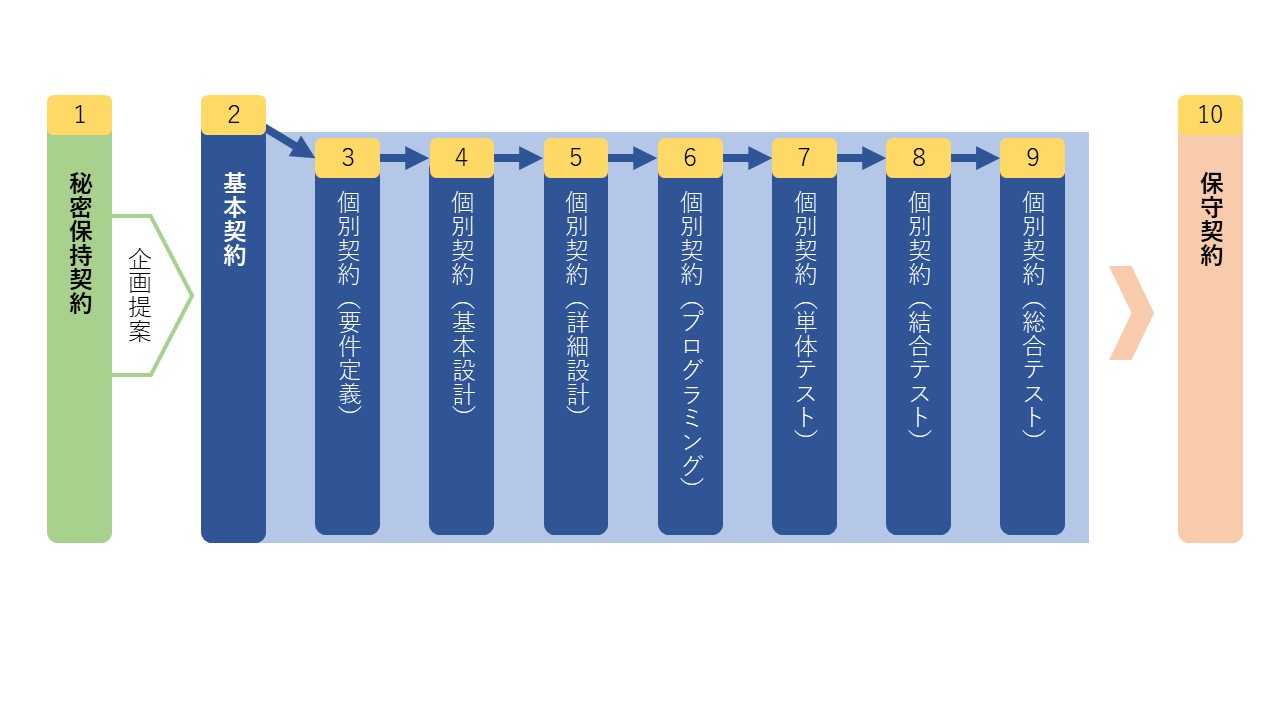

先ず、①秘密保持契約を締結したあと、ヒアリングと企画提案が実施されます。

提案が採用されたときに②基本契約を締結して、その後に締結する個別契約に共通して適用させる汎用的な条項を定めます。

その次は、各工程に進むごとに対象工程に特有の規定を記載した、個別契約③~⑨※を順次締結します。

そして必要に応じて⑩保守契約 を締結します。

※③要件定義→④基本設計(外部設計)→⑤詳細設計(内部設計)→⑥開発(プログラミング)→テスト(⑦単体/⑧結合/⑨総合)

| ||

| 受注側(ベンダー) | 発注側(ユーザー) | |

| メリット | •プロジェクト全体のリスクを分散できる。 •各工程の完了ごとに報酬が支払われるため、財務安定化につながる。 | •プロジェクトの途中で要件変更や中止が容易。 •各工程ごとに最適なベンダーを選択することもできる。 |

| デメリット | •次の工程の契約を締結してもらえないおそれがある。 •契約手続きの回数が増え、事務作業が増加。 | •プロジェクト全体の予算を正確に算定することが難しい場合がある。 •契約手続きの回数が増え、事務作業が増加。 |

まとめ

「一括契約方式」は今なお主流の契約方式ですが、近年は、「多段階契約方式」を採用することも増えてきています。

大規模プロジェクトや、取引相手の資金力・技術力に不安がある場合は、多段階契約方式を検討する価値があります。なぜなら、多段階契約方式が、各工程の成果を確認してから次の工程に進むため、リスクコントロールに優れているからです。一方で、一括契約方式の方が、契約手続きが簡素で事務作業が少ないので、効率的に開発を進む場合があります。信頼できる取引先である場合や、想定されるリスクが低めプロジェクトであれば、一括契約方式のほうが実務に即していると考えられます。

どちらの方式が適切かは、プロジェクトの規模や複雑さ、そして企業の体制やリスク許容度によって異なりますので、プロジェクトの状況を総合的に判断して、契約方式を選択をしてください。